Test

Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, Nils Mainusch

zurück zu Nitrate

| Test[1][2][3] | |

| |

| Mineralogische Salzbezeichnung | Nitrokalit, Niter, Kalisalpeter |

| Chemische Bezeichnung | Kaliumnitrat |

| Trivialname | Salpeter, Kali-Salpeter, Kehrsalpeter, Konversionssalpeter |

| Chemische Formel | KNO3 |

| Hydratformen | keine |

| Kristallsystem | orthorhombisch |

| Deliqueszenzfeuchte 20°C | 93,7% |

| Löslichkeit(g/l) bei 20°C | 315 g/l |

| Dichte (g/cm³) | 2,109 g/cm3 |

| Molares Volumen | 48,04 cm3/mol |

| Molare Masse | 101,11 g/mol |

| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |

| Spaltbarkeit | vollkommen |

| Kristallhabitus | rhombenförmig |

| Zwillingsbildung | |

| Phasenübergang | |

| Chemisches Verhalten | in Wasser leicht löslich |

| Bemerkungen | |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindices | nx = 1,335 ny = 1,505 nz = 1,506 |

| Doppelbrechung | Δ = 0,171 |

| Optische Orientierung | zweiachsig negativ |

| Pleochroismus | |

| Dispersion | |

| Verwendete Literatur | |

| {{{Literatur}}} | |

Abstract[Bearbeiten]

Analytischer Nachweis[Bearbeiten]

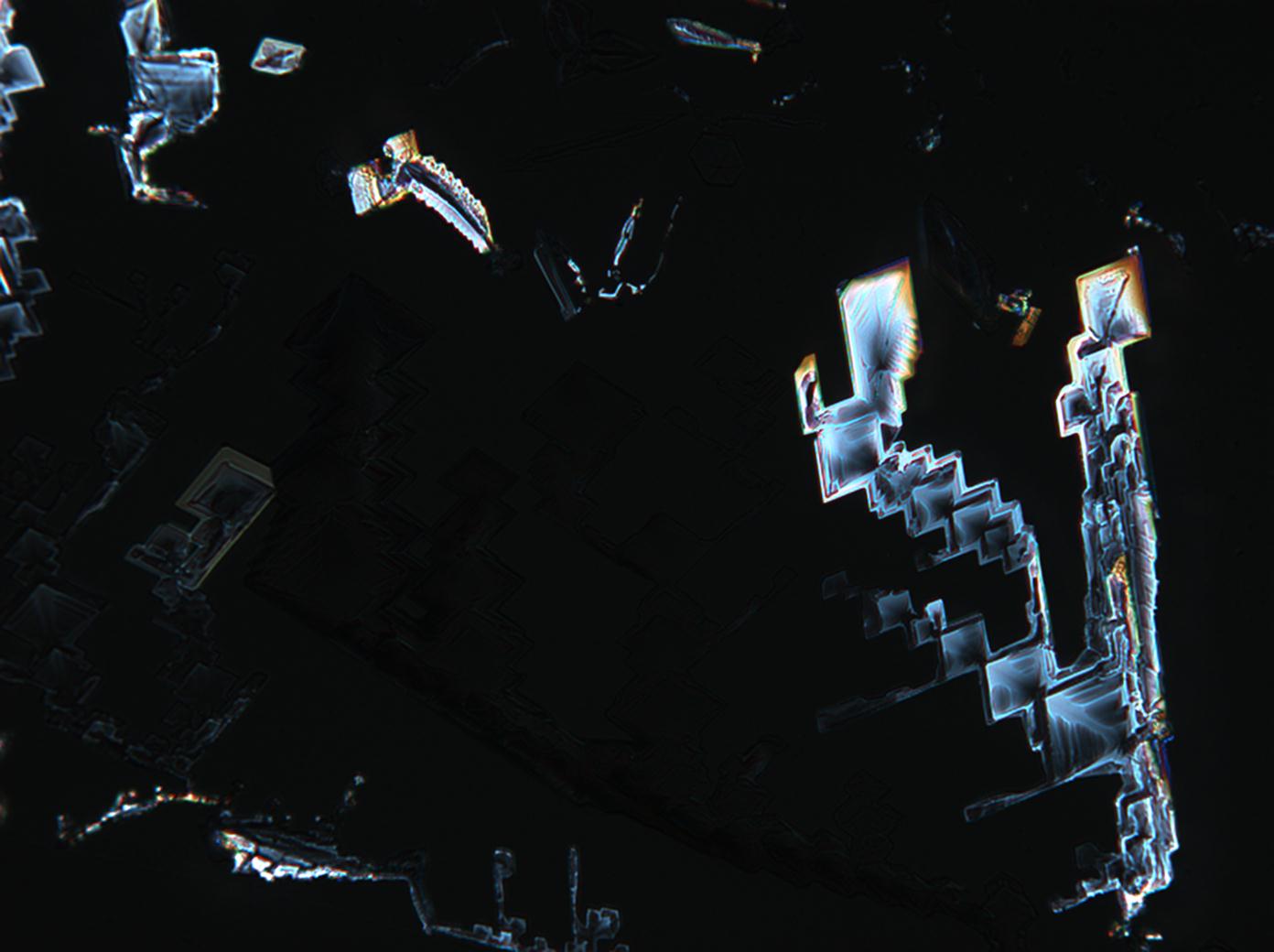

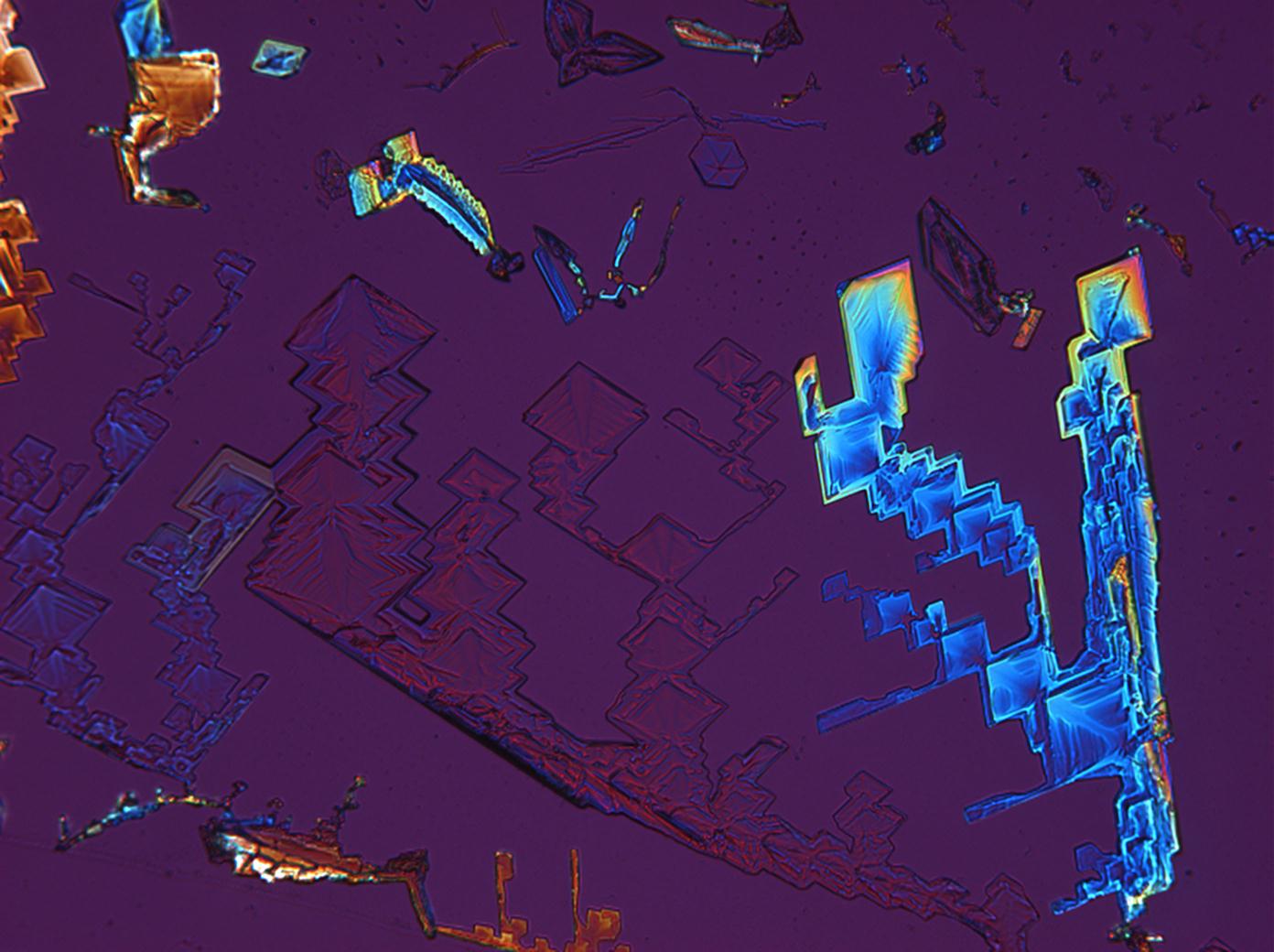

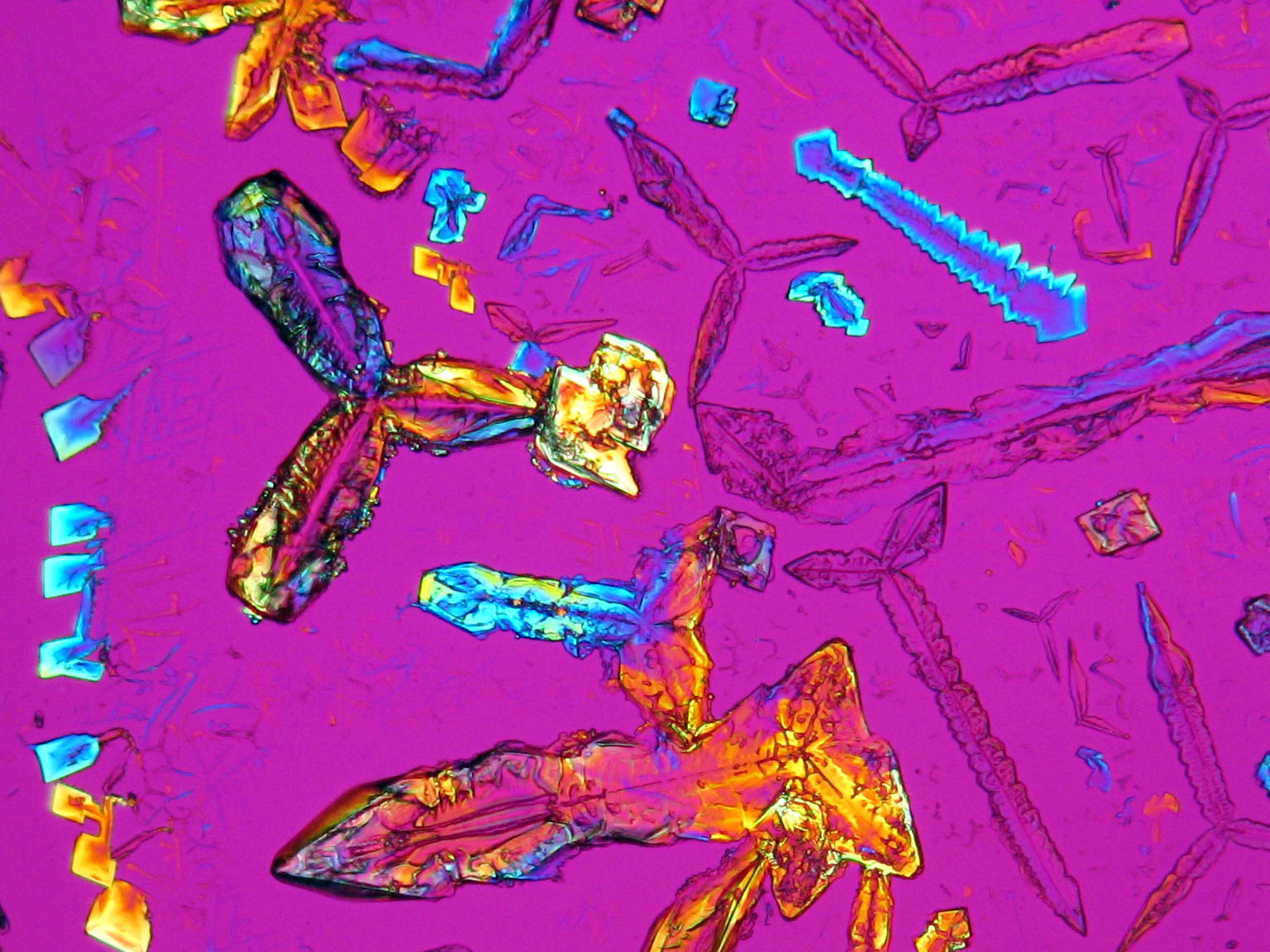

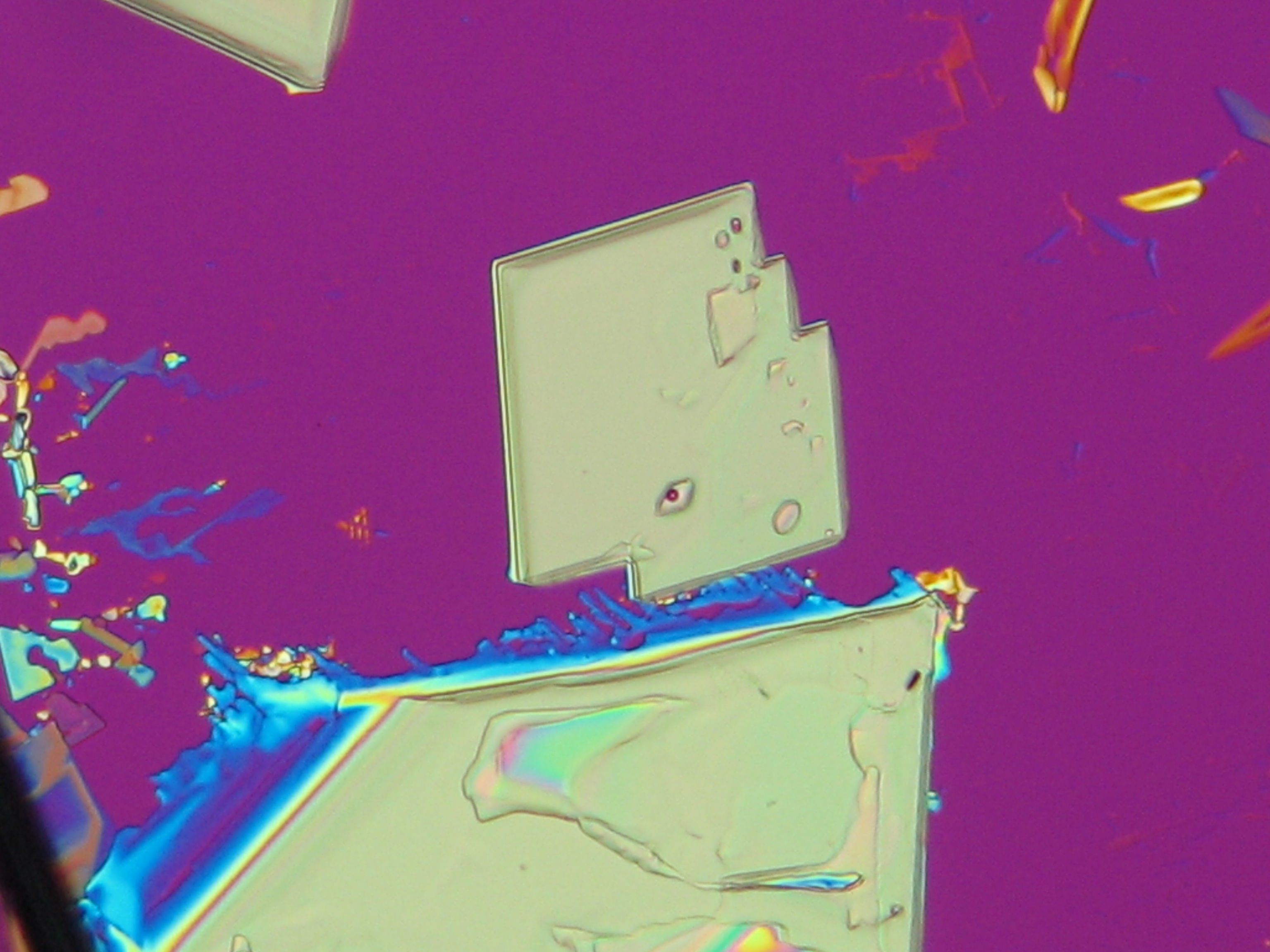

Mikroskopie[Bearbeiten]

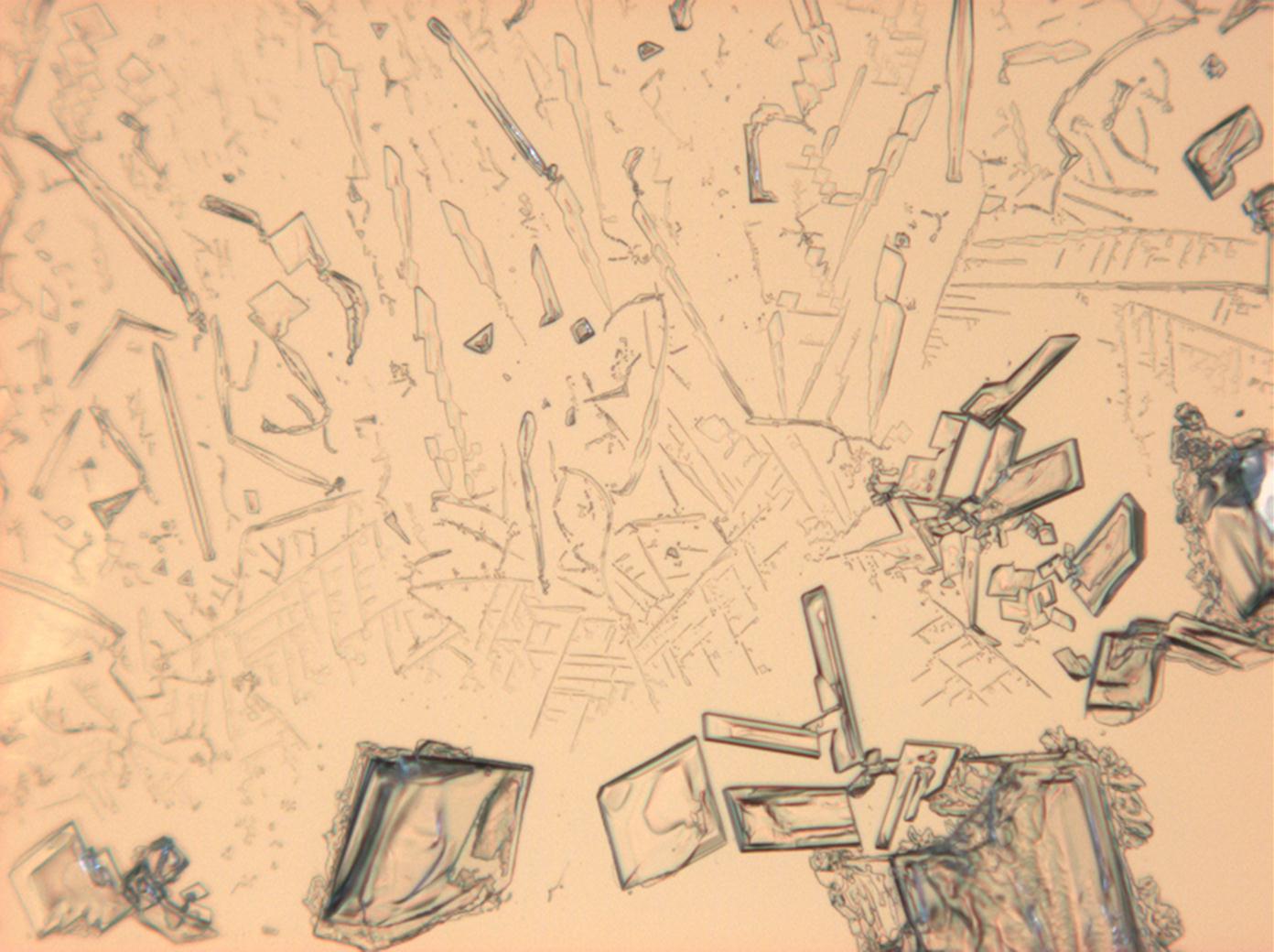

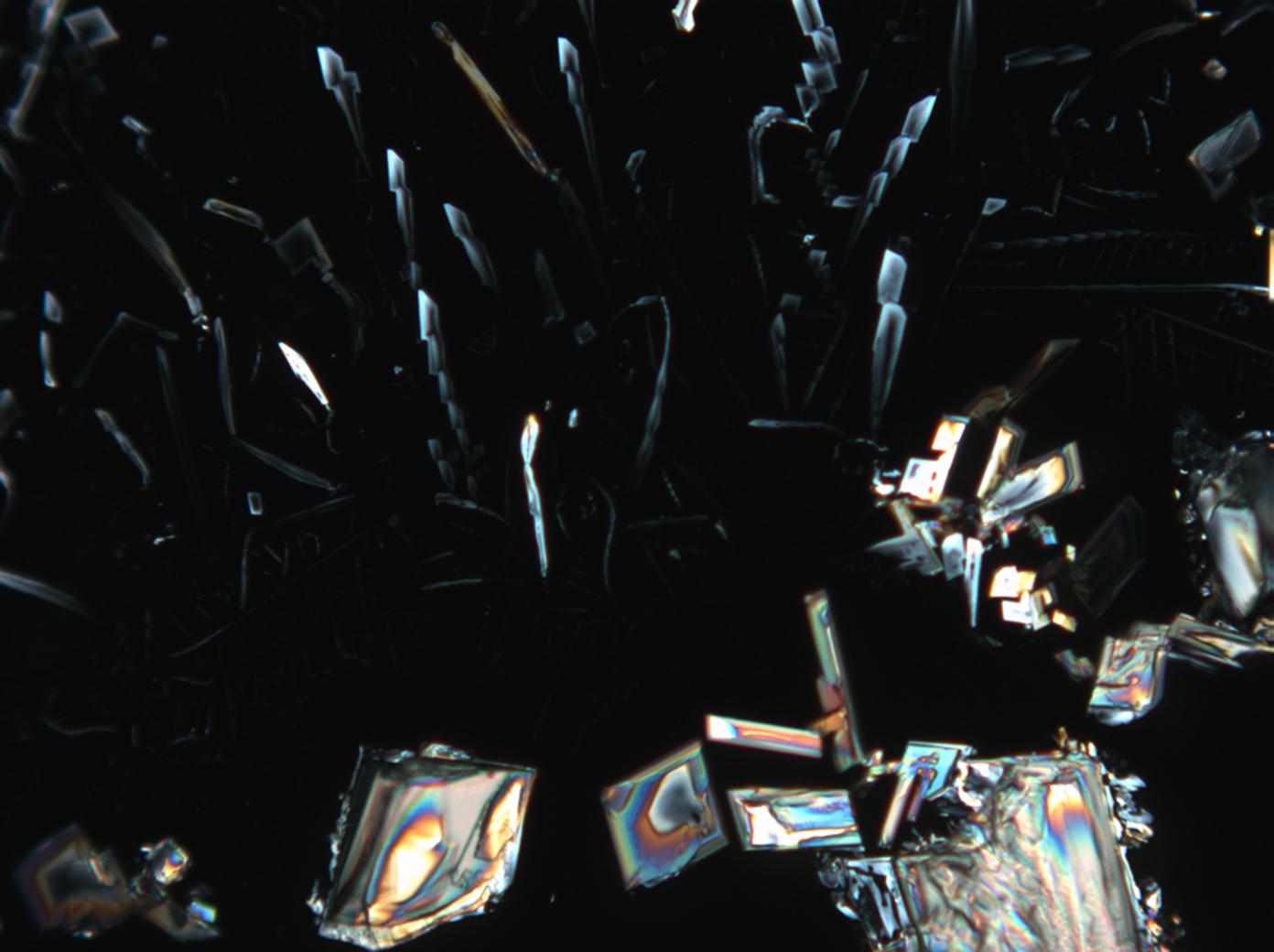

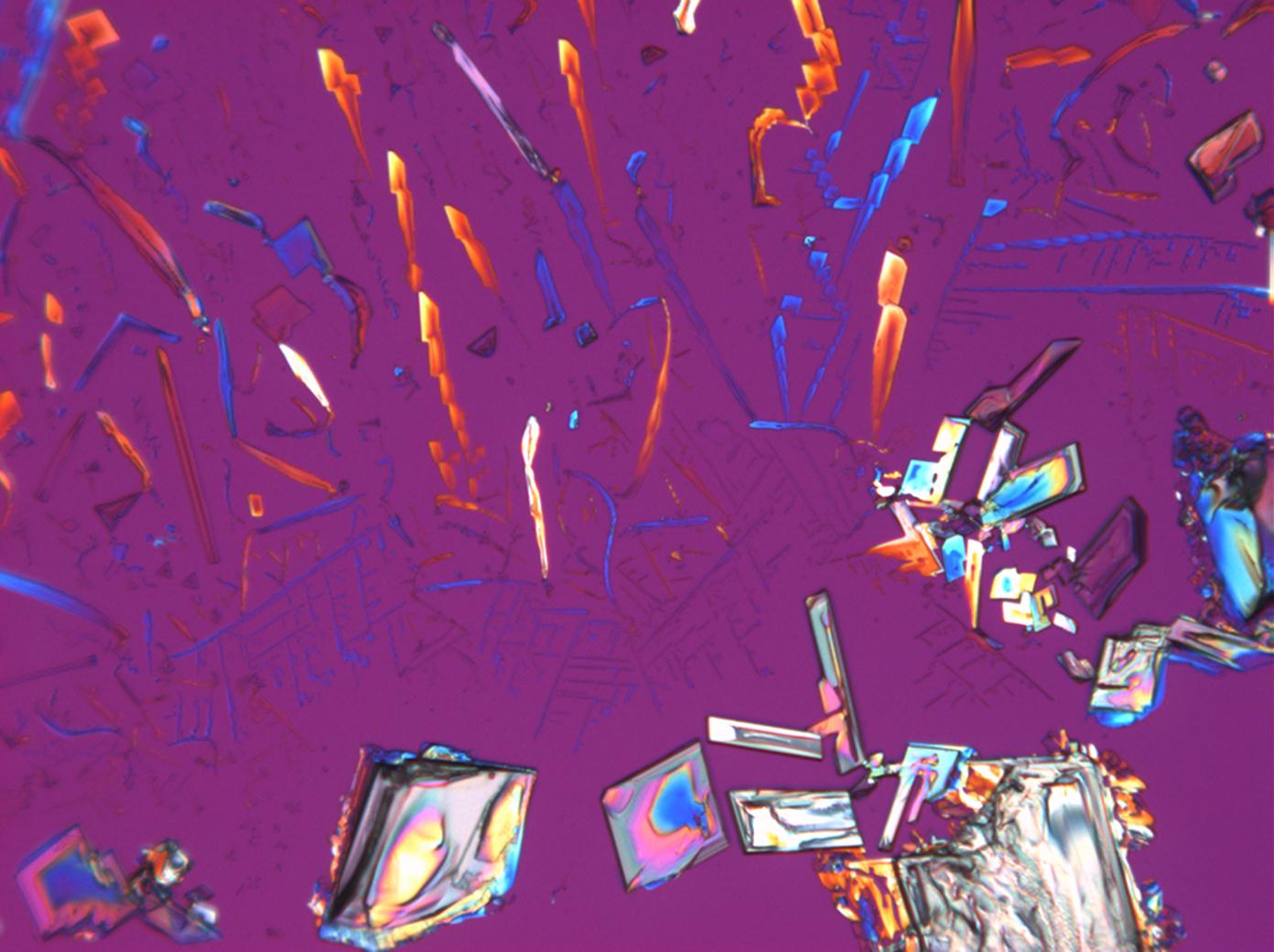

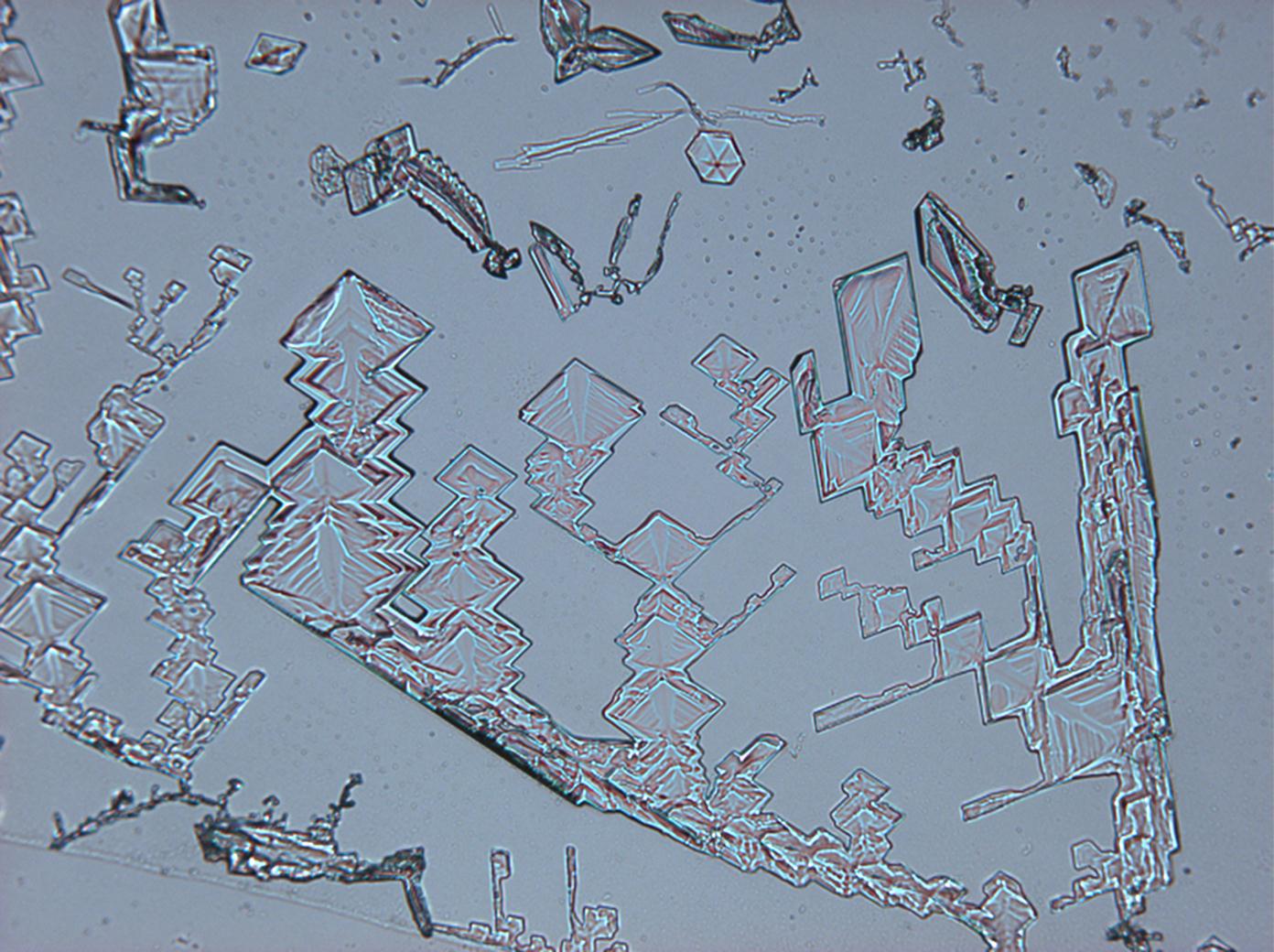

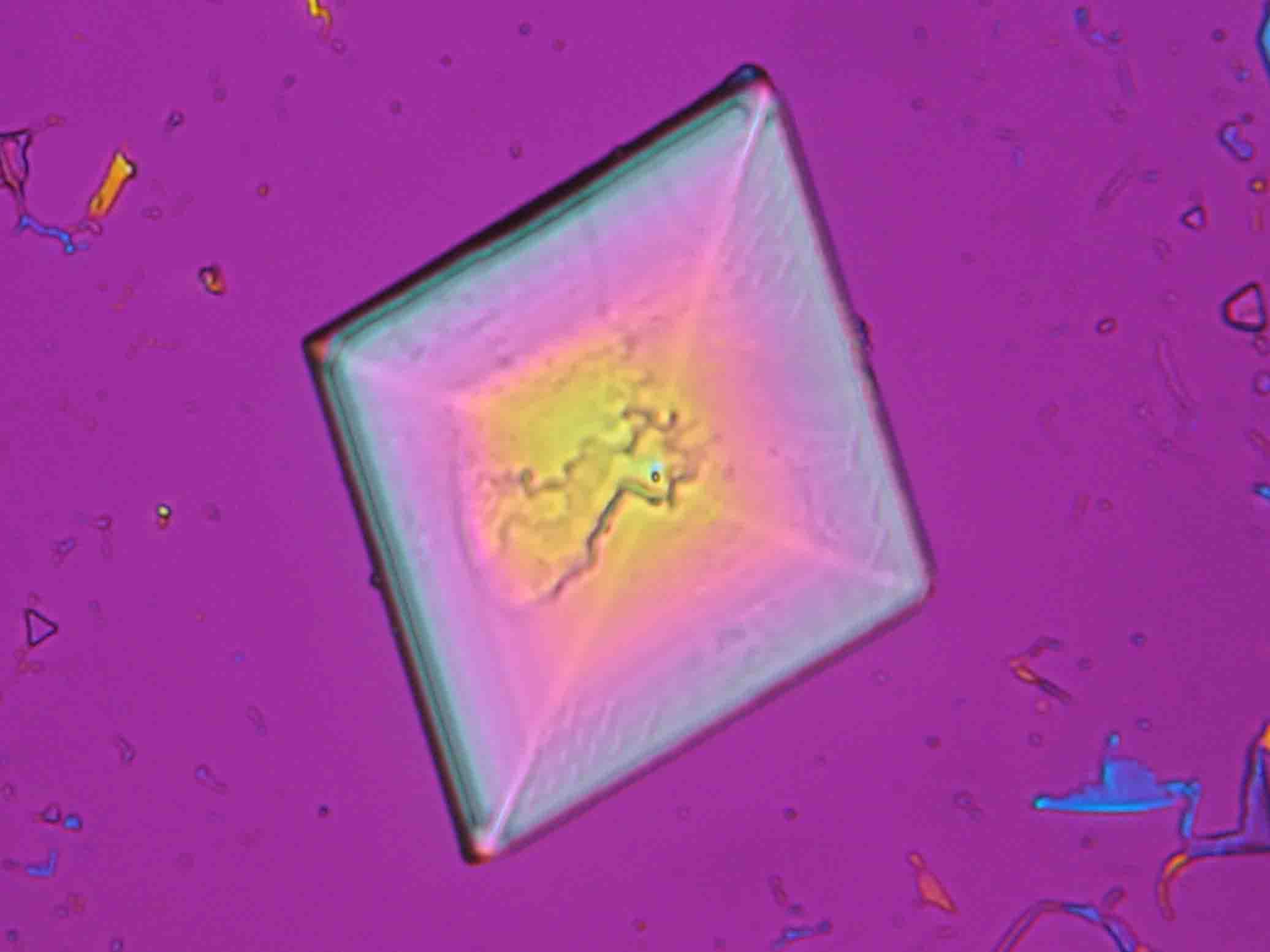

Laboruntersuchung: Bei langsamer Rekristallisation eines überwiegend aus Kaliumnitrat bestehenden Präparates werden tafelig-flache, rhombenförmige Kristalle und lattige oder stäbchenförmige Partikel ausgefällt. Insbesondere zu Beginn der Rekristallisation von Kaliumnitrat aus wässerigen Lösungen wie auch aus Lösungen mit geringem Fremdionenanteil, lässt sich eine charakteristische Bildung rhombenförmiger Kristalle beobachten, die am Lösungstropfenrand entstehen. Unter starkem Einfluss von Fremdionen (bei hoher Fremdionenkonzentration im Ausgangsmaterial) können die oben beschriebenen morphologischen Charakteristika nahezu wegfallen, und es treten unspezifischere Kristallformen des Kaliumnitrates auf. Der pH-Wert von überwiegend kaliumnitrathaltigen Präparaten liegt im neutralen Bereich, die Hygroskopizität ist gering.[Mainusch:2001]Titel: Erstellung einer Materialsammlung zur qualitativen Bestimmung bauschädlicher Salze für Fachleute der Restaurierung

Autor / Verfasser: Mainusch, Nils

Brechungsindizes: nx = 1,335; ny =1.505; nz =1.506

Doppelbrechung: Δ = max. 0,171

Kristallklasse: orthorhombisch

Polarisationsmikroskopische Untersuchung

Die Zuweisung der Brechungsindizes von Kaliumnitrat erfolgt entsprechend der Immersionsmethode, wobei die Einbettung in Standard-Immersionsöl mit dem Brechungsindex nD=1,518 bereits alle notwendigen Beobachtungen ermöglicht. Aufgrund der hohen maximalen Doppelbrechung zeigt Kaliumnitrat lebhafte Interferenzfarben. Zur korrekten Zuweisung der höchsten Interferenzfarbe empfiehlt es sich, den Rot I -Kompensator zu benutzen.

Die Auslöschung ist parallel oder symmetrisch. Im Regelfall tritt beim Einschwenken in die Normalstellung an elongierten Kristallen eine gut beobachtbare parallele Auslöschung auf. Symmetrische Auslöschung kann an rhombenförmigen Partikeln beobachtet werden.

Die Abbildungen weiter unten veranschaulichen einen Spezialfall im Auslöschungsverhalten an elongierten Kristallen. Was zunächst als eine schiefe Auslöschung gedeutet werden kann, erweist sich bei detaillierter Betrachtung der Einzelkristalle und der Klärung der tatsächlich vorliegenden Symmetrieebenen als parallele und symmetrische Auslöschung.

Verwechslungsmöglichkeiten

Kaliumnitrat ist eindeutig identifizierbar. Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Nitrate weisen Brechungsindizes auf, die denen des Kaliumnitrats ähneln, gleichwohl existieren klare Unterscheidungsmerkmale.

| Salzphase | Unterscheidungsmerkmale zu Kaliumnitrat |

| Nitronatrit NaNO3 | |

| Nitromagnesit Mg(NO3)2 • 6H2O | schiefe Auslöschung/ hygroskopisch |

| Nitrocalcit Ca(NO3)2 • 4H20 | deutlich niedrigere Doppelbrechung/schiefe Auslöschung/hygroskopisch |

Betrachtung von Mischsystemen (nach [Mainusch:2001]Titel: Erstellung einer Materialsammlung zur qualitativen Bestimmung bauschädlicher Salze für Fachleute der Restaurierung

Autor / Verfasser: Mainusch, Nils )

)

Im Mischsystem K+-NO32-– Ca2+-SO42- werden aufgrund des hohen Fremdionenanteils stark verwachsene KNO3-Kristalle ausgebildet. Die Tendenz, in großteiligen und länglich geformten Partikeln zu kristallisieren, bleibt beim Kaliumnitrat bestehen. Verfolgt man den Prozess der Rekristallisation, so ist die zeitlich frühere Bildung von Gipskristallen klar nachzuvollziehen. Im vorliegenden, komplexen Mischsystem werden neben Kaliumnitrat und Gips als Hauptkomponenten noch andere Salzphasen wie Kaliumsulfat und Kalium-Calcium-Doppelsalze gebildet (Calciumnitrat konnte nicht festgestellt werden). Der Nachweis aller Salzphasen, die in diesem Mischsystem entstehen können, ist mit einigem Aufwand bei der Trennung und Präparation verbunden. Hilfreich ist es, sich bei der Präparation und der Trennung die Unterschiede der Wasser- und Ethanollöslichkeiten der Salze zunutze zu machen.

Bei der Betrachtung des zweiten Mischsystems (K+-NO32- – Na+- Cl-) zeigt sich, daß der Ausfall von gut ausgebildeten KNO3-Einzelkristallen kurz vor der Bildung isotroper Halitkristalle einsetzt. Dies entspricht den geringfügigen Löslichkeitsunterschieden der beiden Salze. Als Produkte ist es möglich, Kaliumnitrat und Halit nachzuweisen.

Salze und Salzschäden im Bild[Bearbeiten]

Am Objekt[Bearbeiten]

Unter dem Polarisationsmikroskop[Bearbeiten]

- KNO3 kristallisiert aus wässriger Lösung auf einem Objektträger

Weblinks[Bearbeiten]

-->

Literatur[Bearbeiten]

| [DAns:1933] | d'Ans, J. (1933): Die Lösungsgleichgewichte der Systeme der Salze ozeanischer Salzablagerungen, Verlagsgesellschaft für Ackerbau, M.B.H. Berlin |  |

| [Stark.etal:1996] | Stark, Jochen; Stürmer, Sylvia (1996): Bauschädliche Salze, Bauhaus-Univ. Weimar |  |

| [Steiger.etal:2014] | Steiger, Michael; Charola A. Elena; Sterflinger, Katja (2014): Weathering and Deterioration. In: Siegesmund S.; Snethlage R. (Hrsg.): Stone in Architecture, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 223-316, Webadresse, https://doi.org/10.1007/978-3-642-45155-3_4. |  |

| [Vogt.etal:1993] | Vogt, R.; Goretzki, Lothar (1993): Der Einfluss hygroskopischer Salze auf die Gleichgewichtsfeuchte und Trocknung anorganischer Baustoffe, unveröffentlichter Bericht. |  |

| [Winkler:1975] | Winkler, Erhard M. (1975): Stone: Properties, Durability in Man ´s Environment, Springer Verlag, Wien |  |